出生于1919年的劉林是個老清遠,退休后不懂繪畫的他,在紙上復原20世紀40年代清遠城。

他畫出清遠城區舊時地圖,大至東門塘,小至起鳳里、武安街之類古街古巷;自己兒時玩耍過的鳳凰臺,亭臺獨立;曾經的古城門、牌坊,一筆一畫細致地標出所在地。

卻唯獨少了麥天合,那所清末民國初年盛極一時的清遠首富私人莊園。當問到為何不畫時,97歲的他直擺手搖頭:畫不出,它太大了。

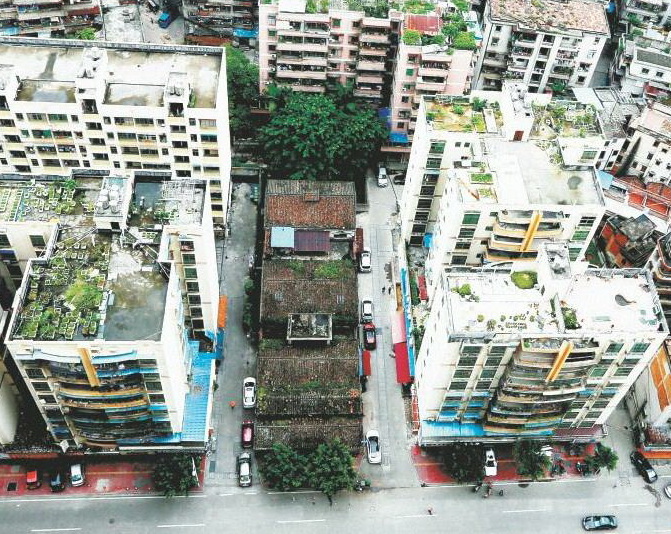

而今更無法描摹,莊園早已在城市高速變動中,拆剩一棟主屋。清遠本地人眼中,它突兀而又不知所以地存在著,像是街邊被遺忘的沒落貴族,藏在某個城市記憶角落。

“三個清遠第一”

麥天合是個人?麥天合是一棟老屋?

“都不是。它是清遠第一大地主麥楚珍的家。”劉林戴上老花鏡,指著他20世紀40年代所畫城區地圖說,“天合”本是一所押店名字,又因主人姓麥,其住處也被人稱作“麥天合”,位置正在福昌街中間,上廓街石灰塘西側。

“天合”二字早在清末時即出現,麥楚珍的爺爺是經營種養業致富地主,并未經商。其父麥霖芳開設當鋪和押店。清城人物《清遠近代工商業開拓者-麥楚珍》中記載,麥霖芳在清城上廓街石灰塘開設“天合”押店,經營錢銀匯兌典押業務。

在劉林回憶中,麥天合很大,除了一排三路主屋,還有大片花園、商鋪。雖無守衛,普通人一般進不去,做生意、放高利貸者常出入其內。

自出生至今,劉林一直住在舊城南門街附近,距離麥天合約2公里。直到解放后,進入政府部門工作的他,偶然參加會議,才第一次走進麥天合。

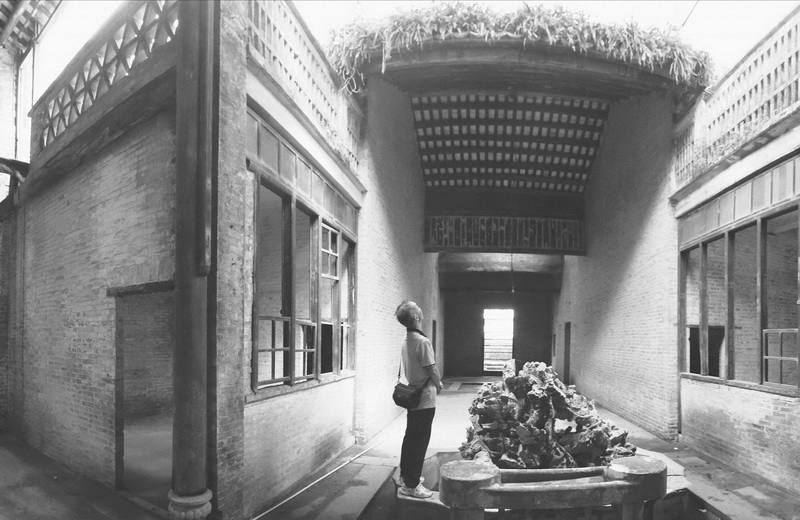

他也有幸近距離觀察麥天合,雕梁畫棟,是他最深刻感受。如今時隔半個多世紀后,劉林記不起當時的大部分細節,卻忘不了門窗上的精致花紋。

劉林隱約記得,多年以前,自己大約十歲左右,有一次逛街時無意間碰到50多歲的麥楚珍,彎腰拄拐,出入需要有人攙扶。1925年,麥楚珍去世,當時的葬禮很是隆重,凡是路過其家門口的人都有飯吃,稱做“咬大餐”。

“西側是當鋪,有三層樓高。馬路對面是麥楚珍兄弟麥經文房屋,現在已變為平地。”劉林早年為招待親戚一餐飯,只好去當鋪當掉一件棉麻料衣服。麥楚珍當時在清遠開設5間當鋪,廣州也有一間。他親手創建麥天合,作為兄弟族人住所。正位于繁華上廓街石塘,鄰巷口而望北江,成為清遠別具一格的古典園林。

麥天合占地近萬平方米,相當于1.5個足球場的規模。據資料顯示,其范圍“東枕龍船塘古榕,南鄰豬行近北江,西窗能賞渠坑月,北樓柱抵石灰塘”。

麥楚珍是廣東工商業巨子,頗有商業遠見。他保持著三個清遠第一,民國5年集股開辦光遠電燈公司,是清遠辦電之始。同年,集資在武安街開辦清遠民興火柴制造局,當時全國僅有24間火柴廠,也是清遠第一家大規模的火柴廠。他還創辦清遠第一條民辦公路,清遠至銀盞的清銀公路。

不同于現代人“炫富”模式,商人財富積累達到一定程度后,多選擇修建宅院或私家園林,彰顯自己地位。這也為后人留下不少如藝術品般的民居建筑,佛山梁園、山西喬家大院、四川劉氏莊園等。

麥天合自然是麥氏商業成就的表現,也是清遠市區現存最大的傳統民居。

解放初期,麥天合北園曾作為中共清遠縣委辦公地。當年,作為干部的劉林每次開會,就有機會在麥天合住上兩三天。如今近百歲高齡,他記憶中的建筑多數已消失,再難還原舊時盛世,只能零星地在腦海中打撈些麥天合的碎片。

后來人也只有在歷史資料中重讀它往昔繁華:……分為南北兩院,樓下玉石屏風,四面玻璃貼有八仙過海、花鳥蟲魚等風格窗花。廳房中擺放著酸枝臺椅家具,桌子上陳設著瓷器古玩。東邊一路屋宇為家人居住,西邊一路鄰近巷口設立當鋪。花園中亭臺樓閣,假山水池之上,有石造飛鷹……

三路青磚屋,僅存一棟

所幸總有一些細心的見證者,散落在清遠各處,以時間為軸留意著麥天合。

潘煜池正是其中一個,他恰好也曾在麥天合住過,一呆就是半年。

作為老三屆高中畢業生,畢業后不久在學校搞過宣傳的潘煜池進入清遠縣文藝工作隊,不時去往各地進行文藝匯演,表演芭蕾舞《紅色娘子軍》。1971年初,他們工作隊近60人來到麥天合住下。

“當時麥天合主屋由三路青磚屋組成。”潘煜池清晰地記得,他當年所住地方是中路,所有人在屋子內打著通鋪。除住所外,麥天合還有涼亭、押店。

而現在仍能看到的,只是這東、中、西三路青磚房中最靠邊的東路。四十四年前的麥天合還有著它作為莊園的陣勢,門口主屋緊鄰馬路,三路形制基本相似青磚房一字排開,每幢建筑都屬于典型的三間兩廊青磚硬山頂傳統民居。

麥天合坐北朝南,各路屋宇中隔麻石巷道。每路屋宇為三進院落四合式布局,外觀為硬山頂,高二至三層。梁架有抬梁、穿斗、四墻擱檁各式。保留清代建筑風格。

從外部望去,一進比一進高,每進有天井庭院,作為通風、散熱、排水之用,主人還特意加蓋卷棚。房屋為磚木結構,屋內木材全部使用有著“岸上千年杉,水底萬年松”美譽的杉木,以免蟲蛀。地板則統一整齊鋪設粉紅色階磚。

建造所用青磚均經過打磨,外墻看起來平整光滑。主人建房力求精致,不似現代快節奏。民間傳說,工匠每天只砌8塊磚。對工匠建造進度嚴格要求,每塊青磚之間白線平直似圖紙,看不出一絲歪斜,外墻被不少人感嘆為藝術品。

2015年5月5日下午,潘煜池在麥天合重新搜尋當年痕跡,走進屋后兩棵廣榔樹,它們早已存在,默默見證莊園百年來命運,從興起到被遺忘。

住在麥天合時,潘煜池喜歡在晚飯后到青磚屋后的園子內閑逛。往里走即是水塘、戲臺、涼亭。花園雖未被破壞,但已作他用。園內兩側建有普通房屋,大多用作商鋪。后戲棚遭火毀,押店、花園改建。

半年之后,文藝工作隊前往其他地方,年輕的潘煜池也沒再注意這地方。

80年代初期,在文化局做會計的潘煜池在全國第二次文物普查期間,被抽調至韶關培訓學習,回到清遠后具體負責清遠文物普查試點工作。建市之后轉至市博物館工作,也是中級館員,主攻地方史。出于工作緣故,他將目光再次轉向麥天合。潘煜池花400多元買了一臺海鷗相機,邊走邊拍。

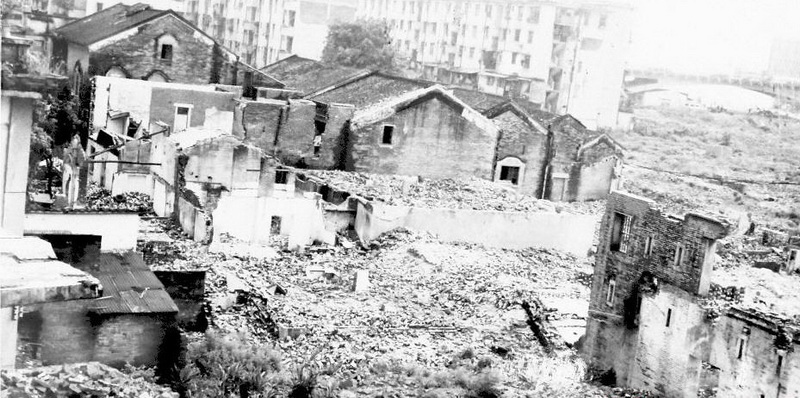

2000年11月,麥天合被拆除期間,他得到消息后趕到現場,留下三張西路屋宇被拆除照片,工人們還意外發現房子下方一座空蕩地下室,為鋼筋水泥構造。

19世紀末期,中國尚難以獲取諸如水泥、鋼筋、玻璃等現代建筑材料。1872年時,世界第一座鋼筋混凝土結構的建筑在美國紐約落成,鋼筋混凝土結構在1900年之后被廣泛使用。

水泥從廣州傳到清遠仍需一段時間,可見麥天合建造技術之超前。潘煜池說,麥天合也是他在清遠所見到,最早應用水泥的傳統民居。

十五年前照片中,潘煜池找不到高地,無法拍攝出麥天合全貌,卻留下細節,西路屋宇被撕扯出的鋼筋暴露在外,最后化作空地。

20世紀舊城改造中,他曾居住的中間一路也被拆除,只剩下今天看到的一棟不完整麥天合,尷尬而孤獨地存在著。

被“沉陷”的圍城

“我小時候,這里很大。”5月5日下午1點多,一位戴眼鏡老伯站在麥天合門前,揮手朝周圍畫出一個圈,同身邊抱小孩年輕家人憶起當年。對面馬路上大巴車內,坐著他們將要返回香港的親戚,車子開動時,互相揮手告別。

大巴開走之后,工作人員重新擺好“雪糕筒”。顯然這里是一個臨時車站。

麥天合西側是一間小型清遠、香港之間直達車站,每天5班,乘客皆在此上落車。老板是位年輕80后,三年前將店移至此處。不少上落車的清遠本地人常同老板問起麥天合,奇怪它為何矗立在鬧市。

老板說,以前曾注意到一位中年男人,每隔一段時間便乘車從香港來到麥天合,請人修繕,直至鋪好大門兩側的水泥階梯,方便人們進出。上前聊天,他只念叨:不能讓后來人“無路可走”。老板猜測,他應是住在香港的麥氏后人。

現在,從北江大橋下來后沿路拐進上廓街,視線所及范圍之內,麥天合像是被遺忘的沒落貴族,周邊高樓大廈將其包圍在內。

麥天合的大門很是低調,高約2米麻石條拱門,兩側青磚依舊如新,打磨得尤其亮堂。門口擺放著七八個綠色垃圾桶,地面上流著臟水。

一扇銹跡斑斑鐵柵欄常年鎖著,沿著門口樓梯下去,透過柵欄看到室內灰暗格調,廢棄的假山立在庭院正中,早無活水流。因常年空置,又有點陰森可怕。

走近了看,才發現這是一座沉陷于地下的“圍城”。2000年左右,城市處于房地產開發熱潮之中,麥天合周邊道路房屋地基全部抬高,經久未變的它被“地陷”,房屋已深入地下一米多。雨水期至房屋即遭水浸。

東側所枕的古榕也消失。沒渠坑月可賞,卻可聞到渠坑口肉菜市場飄來的夾雜雞鴨糞便混合味道。曾對望的北江,被一樓盤30多層高連片樓層遮擋嚴實。

沿著巷子左拐進入“后花園”,花園造型獨特的石拱門一半以上埋在路基下,再往前正是寫著“收廢品”字樣3米高大鐵門,破舊歪斜的樣子似乎經不起推搡,一側即是菜市場入口。

自鐵門而入靠近麥天合僅剩1000多平米房屋,樹木已亭亭如蓋,窗臺、柜子的木構件散落在院子各處,地面堆滿落葉。外墻巴洛克式窗檐歷經雨水沖刷而顯斑駁。

房子呈三間兩廊式布局,地下排水設施已堵塞,屋子兩邊偏房還留有2014年水浸痕跡。頭頂陽光漏進來,才顯得敞亮些。

客廳前兩根黑色杉木柱,歷經百年風雨,依然安穩立在石頭柱基之上。一排三房皆有閣樓,門窗早已不見,原來用作木門的柱子不知何時被鋸掉一半。木質樓梯底部加蓋的水泥瓷片臺,告訴人們這里的荒廢并不久遠。

1945年,清遠被日軍占領,曾駐兵麥天合,為日軍最高指揮部。1949年10月13日清城解放,中共清遠縣委辦公地正在麥天合北園,1956年,建新縣委時始遷出。而早在解放前,麥氏族人即攜錢財、家眷前往香港,移居美國。

后又作為清遠縣供銷社辦公地和宿舍,1988年,又分為清遠市、清郊區(現清新縣)、清城區供銷社。新的辦公樓建好后,單位悉數搬出,麥天合真正閑置起來。

除了三進天井,后邊的兩進主人住房更是精華所在。可惜落鎖后極少人進去過。

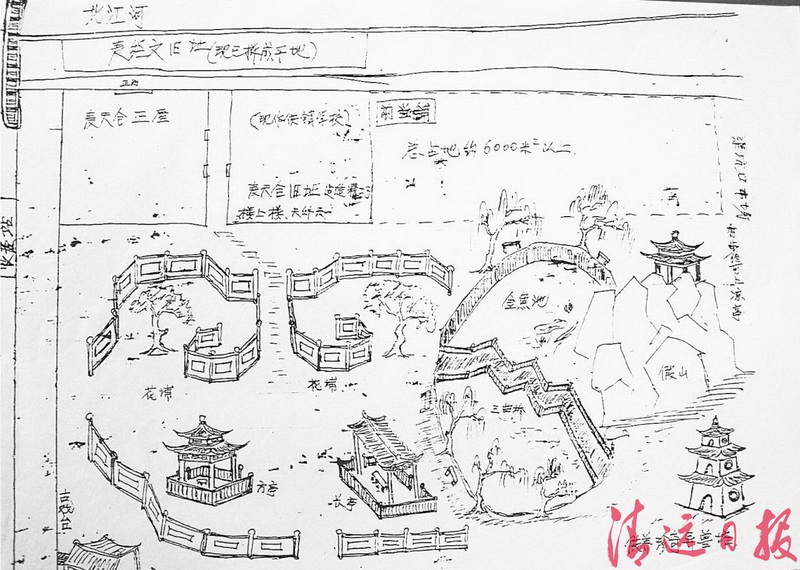

清遠攝影師黃宅裕找到了麥天合完整的手繪圖,卻也無法拍到屋內景象。

2004年,黃宅裕經過北江大橋時一眼便望見麥天合這座古民居,興趣頓生,搜集資料后才知道這竟是清遠首富莊園。黃宅裕開始常往麥天合跑。

2005年,挖掘機等大型建筑機械器材進駐該地,麥天合周邊區塊已開始拆舊建新。在媒體工作的他一有時間就趕緊拿起相機跑去拍攝記錄。拍攝過程中,遇到數位老人前來看麥天合。阻擋不住施工步伐的老人們,站在工地上直呼可惜。

交談中,一位老人說,自己小時候曾和麥家小孩子一起讀書,麥家人頗為友善,常將家貧的他留下吃飯。他也對麥天合內部情況了解。

老人手繪出麥天合全貌,亭、臺、樓、閣、奇珍異獸塔,終于將它一筆一畫還原在紙上。

黃宅裕翻拍了手繪圖。他不敢想象,如果麥天合完整地保留下來,即便不能躋身嶺南四大園林,卻終究會成為清遠和清遠人一筆寶貴的人文歷史財富。他悉心保存著“施工”中的麥天合照片,當年由于某些原因,一直無法得到發布,一等就是十年。十年后,黃宅裕仍不知道這些“存照”何時能與大眾見面。

不過,黃宅裕自己也沒能進去過麥天合,只透過尚未封堵的窗戶窺見內部大致情況。

“里邊有彩色玻璃、羅馬柱。”家住小市的李永浩指著自己拍的照片說,2012年暑假以來,他每年都會拍一次麥天合。

李永浩是關注麥天合人中少有的“90后”,21歲讀大二的他因為在樓頂多看了一眼糖廠、化肥廠等衰落舊工業區,萌生搜尋舊城的“老建筑”念頭。

他的理由很簡單,這是他的家鄉,是他生命原點,或許兒時曾在父親自行車后座上路過麥天合。他還有個計劃,以二十年為一個單位,關注麥天合,關注舊城,等待時間給出答案。

膽大的李永浩多次從外窗翻進去。第一次看到的麥天合,房間里充斥著垃圾,角落內還能看到供銷社時期黑色舊音箱,與他想象中的首富莊園相去甚遠。

學編導的他更多注意細節,麥天合大房中套小房,很有結構感,走了10多分鐘才大概了解布局。外墻到窗的木頭雕花、羅馬柱上花紋,玻璃上的花色窗花有種富麗堂皇之感,這些具有美感細節最打動他。

2012年8月19日,李永浩將麥天合圖片放到本地論壇。帖子下面,有網友留言糾正其他人關于“麥天合”是一個人的謬誤。

帖子下方,李永浩寫道:清遠本土文物是一份集體記憶,望有關部門做好對有關古文物的保護和維修,讓后代更好地了解清遠的過去。

從舊城老廠房之初到現在,李永浩拍過的地方逐漸被拆除,熱電廠只剩煙囪。火柴廠拆掉了,沒有拍成。他無意中珍藏兩張機械廠兩年時間內對比圖,同樣的位置,機械廠完全被高樓取代,找不出任何相似地方。

“我眼睜睜地看著具有清遠記憶的建筑消失,家鄉不再是兒時記憶中家鄉。”李永浩深沉的話語中透出憂傷。他害怕麥天合如同機械廠一般,消失得無影無蹤。

“私產”和“文物”

潘煜池曾親口聽人說過,麥天合的產權在麥氏后人離開后,經歷不少變動。潘煜池記得,十一屆三中全會后,廣東省落實僑房政策。后清遠市政府通過付款給麥氏后人方式,將麥天合收購。產權為當時三家供銷社所有。

后供銷社破產,財產進行清算。最終,麥天合為清遠兩名商人拍賣所得,屬于私人不動產。

“我已經買了有十多年。”其中一名不愿具名商人說,2000年左右,他在銀行拍賣中購得麥天合,打算長期持有做投資升值之用。

現在,商人只覺得麥天合像個燙手山芋。他購買后一段時間內,麥天合一直未被定為文物。大約四年前,他將房屋轉租一家飲食店,準備作為茶樓。也正是在此時,麥天合掛上了“清遠市清城區不可移動文物名錄--麥天合民居”的牌子。

“早知道它成文物就不買了。”商人對于麥天合空置也頗為煩憂。近兩年麥天合越發破落,里面不少地方被白蟻所蛀。他也曾想過還原它本來面目,除了缺少專門人才外,還是一項不小的花費。

潘煜池曾多次向有關部門建議,傳統民居應合理、科學使用,將麥天合改造為傳統民居展館,陳列各種建筑構件,這在深圳等城市并不少見。

這位商人也曾就此想過,作為古董店或博物館似乎更合適,也會得到有關部門批準。但商人有自己的顧慮,對于麥天合的未來,商人尷尬而無奈,一再表示不想多言。

清城區博物館館長潘振清稱,麥天合被定為區級文物保護單位之后,按我國文物保護法規定,任何單位或個人不得對其進行拆除或改建,只能維持文物現狀,用作文物用途。

“最好是國家能把它收購回來。”李敦平建議道,2003至2013年底,他擔任清城區博物館館長期間,麥天合一直是區博物館重要文物保護單位。他多次針對如何保護麥天合提出建議,前后留出10米保護范圍、組織個相關單位召開聯席會議、同領導就麥天合保護進行專門匯報等。“提案也提了,匯報也匯報了,宣傳會議也開了,可就是沒有結果。”

十年間,李敦平感覺到,對麥天合的關注沒有間斷過,結果卻沒發生改變。舊城改造中麥天合遭拆除,他們到現場制止鉤機作業,離開后,又重新開始施工。

“保護是件很頭痛的事情。無論是保護還是修葺都要不少資金。”李敦平感慨道,如今周邊環境不利于保護,可將麥天合整體升高,這將需要不少錢。

李敦平閑暇時也會再到麥天合,望著現在的它,只感覺傷感和無能為力。麥天合歸私人所有后,它的保護難度更大,無論對其所有人,還是城區博物館對其開展保護,都是一件令人頭痛的事情。

正如他數年前建議,由政府購買后作為民居博物館,似乎是最穩妥方式。也有政協委員提出籌集資金將其收購。

掃一掃在手機打開當前頁